Blog

La “meccanica quantistica” è la teoria fisica che studia il comportamento delle radiazioni e della materia alla scala atomica e subatomica come ad esempio gli elettroni, i fotoni (“micromondo”), fornendo un modello teorico probabilistico per il loro comportamento.

Fu una rivoluzione rispetto alla fisica classica (newtoniana), Einstein anche se inizialmente fu uno dei pionieri di questa fisica moderna, ne contestò la validità con la famosa frase “Dio non gioca a dadi”, intendendo che non era accettabile per lui descrivere i fenomeni fisici in termini probabilistici. Questo suo pregiudizio , fu però smentito dai “fatti sperimentali” che hanno confermato la “teoria dell’elettrodinamica quantistica” (QED, acronimo di "Quantum Electro Dynamicis”) che ha permesso di prevedere il comportamento “anomalo” della materia atomica, subatomica e delle radiazioni che qualcuno ha definito “bizzarrie della natura inspiegabili dalla nostra mente”, come ad esempio il comportamento imprevedibile di elettroni e fotoni che potrebbero trovarsi nello stesso tempo in due punti differenti dello spazio e se osservati (con un fascio di luce) per determinarne la posizione o la velocità (non si può misurare contemporaneamente la velocità e la posizione) modificano il loro comportamento, risentendo degli effetti della misura. Così se per qualunque motivo due elettroni interagiscono, se ne osservo uno per determinarne la posizione e conseguentemente si modifica il suo comportamento, l’altro subisce la stessa modifica (si comporterà allo steso modo). In estrema sintesi, QED

In questi giorni assistiamo al risveglio morale di tutti i partiti e di tutte le nazioni occidentali colti da un’improvvisa gara - al momento a parole - di solidarietà verso la popolazione afgana e soprattutto verso le donne di questo Paese.

Fino alla presa di Kabul da parte dei talebani nessuno è mai sceso in piazza da destra a sinistra, o ha fatto azioni concrete in favore di questo popolo e per salvaguardare i diritti delle donne afgane.

La definirei una gara di ipocrisia, perché tutti i partiti, fino a qualche giorno fa erano impegnati esclusivamente a pensare ai loro interessi: al covid, a come impegnare i fondi europei, alla legge Zan sui diritti degli omosessuali e così via, ignorando di fatto quello che stava accadendo in Afghanistan, anche perché da tempo gli USA avevano annunciato il loro disimpegno e di conseguenza di tutte le forze armate occidentali che se ne sarebbero andate con loro.

E a proposito degli USA e dei Paesi a seguito. Gli USA dopo l’attacco alle “Torri Gemelle” sono intervenuti militarmente ed hanno disarcionato il governo dei Talebani, soprattutto allo scopo di catturare Osama Bin Laden. Una volta saldato il debito con lui, l’interesse americano in Afghanistan è via, via venuto meno. Ma le altre nazioni occidentali al seguito, se il loro obiettivo era riportare la democrazia in questo Paese, perché usciti gli USA dallo scenario afghano se ne sono andati, Italia compresa? Perché sarebbero caduti i 54 militari italiani? Perché abbiamo speso quasi otto miliardi di euro nella missione in Afghanistan? Quale era l’interesse Italiano in questo Paese tale da giustificarne il nostro intervento diretto? Per consentire alla Cina, alla Russia e alla Turchia di fare i loro interessi?

Non si può non ricordare anche l’intervento in Libia che ha spodestato Gheddafi su iniziativa francese e noi al seguito con altri Paesi Europei, dove noi giocoforza dovevamo anche acquistare dalla Germania le bombe per gli aerei. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, una Libia destabilizzata, dove la Turchia la sta facendo da padrona. E noi perché avremo partecipato?

In sintesi: abbiano una politica estera che definirei “da cagnolini al seguito”, senza una strategia concreta che miri a salvaguardare e difendere i nostri interessi. Incapacità della nostra classe politica e dirigente?

Che i vaccini sono di fatto una grande conquista della medicina che ha permesso di debellare molte malattie è un dato di fatto inconfutabile.

Per i vaccini obbligatori che hanno una chiara “evidenza” scientifica come ad esempio l’antipolio, non si firma alcun modulo che esoneri lo Stato da eventuali (rarissimi) danni provocati dal vaccino e lo Stato ne risponde risarcendo economicamente il cittadino che le ha subite, ripeto sono rarissimi questi casi che non inficiano la validità del vaccino.

Per il Covid invece, da un lato lo Stato incentiva la vaccinazione (giustamente), ma impone il Green Pass ai cittadini per poter accedere ai locali chiusi, manifestazioni, ecc. Dall’altro lato però, il cittadino che decide di vaccinarsi deve firmare un modulo (consenso informato) in cui si assume tutte le responsabilità conseguenti alla somministrazione del vaccino. In particolare, il vaccino anti-Covid non rietra tra i vaccini per i quali è prevista la tutela in caso di danni, deresponsabilizzando così lo Stato da ogni possibile richiesta di risarcimento. Perché???

- I fatti in sintesi

Il 7 dicembre 1941 il Giappone attaccò la flotta Statunitense in rada al porto di Pearl Harbor (una delle isole delle Hawaii) sede della flotta americana del pacifico, con circa 180 bombardieri e aereo siluranti decollati dalle portaerei del Sol Levate con al comando l’Ammiraglio Ysoroku Yamamoto.

L’attacco provocò ingenti danni agli Americani: più di 2400 morti e 1700 feriti tra i soldati, la distruzione di circa 180 aerei, e circa 160 danneggiati, colarono a picco le corrazzate Arzzona e Oklaoma e il posa mine Oglala e furono gravemente danneggiate le corrazzate Maryland, Tennese, Pennsylvania al pari incrociatori e cacciatorpediniere Hlena, Heleigh , Honollulu, Cassin, Downes, Shaw e le navi ausiliarie Vestal e Curtis.

Per contro i giapponesi persero circa 20 aerei.

- Le versioni sull’attacco giapponese a Pearl Harbor

La versione dell’amministrazione del Presidente americano Roosevelt, ampiamente accettata e conosciuta fu in estrema sintesi quella di un attacco a sorpresa del Sol Levante all’America senza alcun preavviso. Attacco che portò gli USA ad entrare in guerra l’8 dicembre del 1941, dopo che il Presidente americano pronunciò al Congresso il discorso meglio conosciuto come “Il discorso dell’infamia”.

Ma in particolare da parte americana, si sollevarono molti dubbi sulla veridicità di questa versione ufficiale. Alla fine della guerra ben otto commissioni di inchiesta (commissione Roberts) si occuparono di questa vicenda con dichiarazioni dei vari protagonisti (ammiragli e vertici dell’FBI) spesso in antitesi tra di loro. Robert B. Stinnett, un americano decorato con dieci medaglie al valore, pubblicò nel 2001 “Day of Deceit: The Truth About FDR and Pearl Harbor” (New York: Free Press – versione in italiano “Il giorno dell’inganno” edito da Il Saggiatore), un libro in cui si mette in luce la cospirazione dell’amministrazione Roosevelt e dei suoi collaboratori per provocare la guerra con il Giappone, smentendo così la versione ufficiale della Casa Bianca. In questo libro si legge anche che i crittografi americani avevano decodificato i codici della marina nipponica e che la Casa Bianca e gli alti ufficiali sapevano in largo anticipo dell’attacco giapponese a

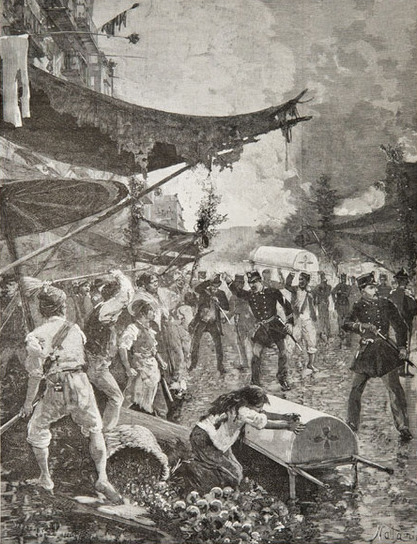

Napoli e il “vibrione del Colera” è presente ancora nella nostra memoria per l’ultima epidemia degli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, così come le vaccinazioni per chi aveva soggiornato o era di passaggio a Napoli e zone limitrofe.

Nel 1836 scoppiò a Napoli e nel Regno delle due Sicilie una epidemia di colera con una seconda ondata molto più virulenta della prima l’anno successivo (1937). Colera che iniziò qualche anno prima in India nel 1817 e colpì per anni l’ Asia compresa la Russia, per poi approdare in Europa (Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Portogallo, Norvegia ecc.), nel Medioriente, in Arabia e approdò nel Nord Italia dopo che si diffuse Nizza nel 1835. In un primo momento sembrò che il Regno delle due Sicilie ne fosse immune, ma l’anno dopo, nel 1836, iniziò a diffondersi anche qui.

Sembra che chi portò il colera a Napoli fu un barbiere proveniente dalla Puglia dove il colera iniziò a diffondersi grazie alla quasi mancanza di un sistema portuale con approdi per lo sbarco poco attrezzati e non sorvegliati. A Napoli Il cosiddetto “paziente zero” fu un soldato della dogana del porto (Gennaro Maggi) che manifestò i sintomi del colera il 2 ottobre 1836.

Gli abitanti di Napoli prima di questa epidemia censiti al 1 gennaio 1836 erano 357.283, cessata l’epidemia la popolazione scese a 336.302 al 1 gennaio 1838, numeri che tengono conto anche delle nascite (più di 13.500 nel 1836 e poco più di 13.000 nel 1837) da cui si può avere un’idea del numero di vittime a causa di questa epidemia nella città di Napoli. Giacomo Leopardi mori a Napoli il 14 giugno 1937 durante la seconda ondata dell’epidemia di colera, per cui potrebbe anche avanzarsi l’ipotesi che potrebbe essere stato contagiato e il suo stato cagionevole di salute avrebbe favorito la sua morte. Ma anche nelle altre regioni meridionali il colera fece molte vittime, anche se non ci sono dati precisi e attendibili sui decessi provocati dal colera in tutto il Regno. Alcune fonti riportano una stimano circa 70.000 morti nelle principali Città della Sicilia e in particolare a Palermo 40.642, mentre a Messina solamente 42, mentre un giornale dell’epoca calcolò che in tutto il Regno delle due Sicilie ci furono circa 61.000 morti su una popolazione di circa 6.000.000 di abitanti. I focali di Colera iniziarono a diffondersi e provocarono il più alto numero di contagiati e decessi nei ceti sociali più poveri che vivevano in ambienti malsani, sovraffollati, con scarsa igiene e senza servi sanitari.

La quarantena e le altre restrizioni che purtroppo ci sono familiari a causa della recente pandemia da coronavirus, furono adottati anche dal Regno delle due Sicilie con delle modalità e con l’emanazione di appositi decreti che per l’epoca possono essere considerati all’avanguardia. Nel Regno vi era una classe medica di eccellenza internazionalmente riconosciuta, soprattutto a Napoli che studiò e individuò i sintomi al fine di diagnosticare la malattia per permettere di individuare i casi di colera e quindi i focolai dell’infezione. All’epoca non si conosceva la causa della

- Briciole di storia: Il Progetto del VITTORIANO a Roma dell’arch. marchigiano Giuseppe Sacconi

- A proposito del revisionismo alla libertà di pensiero, conseguente all’imposizione di un “pensiero unico”

- A proposito del'aumento dei prezzi e della de-industrializzazione dell'Italia

- I paradossi dei meccanismi finanziari che gravano sulle tasche dei Cittadini